Beneficio Santa Lucia

Il beneficio di Santa Lucia, tratto da Mitica Aretusa, anno I n. 3 del 18 Aprile 2002

Nel 1898, il benemerito ing. Luciano Storaci da alle stampe una particolareggiata relazione dallo stesso intitolata <Un po' di luce sulle lenze di S. Lucia>.

Trattasi di una ricerca storica che intende far chiarezza sui possedimenti dei Gargallo, per vox populi ingiustamente sottratti, all'inizio del secolo, alla giurisdizione della Chiesa di S. Lucia. Detti possedimenti erano noti con il nome di Beneficio di S. Lucia.

Una ricerca spesata dal Municipio di Siracusa, perché — scrive lo Storaci in prima pagina — <...è in corso di dibattito una questione, non facile né poco dispendiosa, tra il Comune di Siracusa e la benemerita famiglia Gargallo, circa la pertinenza e libertà del piazzale, che, da 15 secoli, divide dal Porto piccolo, il venerando sepolcro di S. Lucia. Questa lite spiace al nostro popolo, sì devoto alla Vergine invitta e fiero di quel Barone del Priolo, il quale, nel 1791, per lo ristoro di Siracusa, scrisse due volumi immortali e onorò l'Italia, ravvivando la gloria delle lettere. È generale desiderio si tronchi il dissidio e si ristabiliscano i tradizionali buoni rapporti. Certo, la buona fede dei contendenti è indiscutibile, corretta la loro condotta, mirando il Comune a difendere un diritto universale; la Contessa Gualandi a custodire il patrimonio dei propri figli.

Nella speranza un esame sereno possa condurre ad onorevole componimento, credo utili le seguenti note, frutto di osservazioni topo-grafiche e di documenti ineccepibili...>.

Il fascicolo, esclusa la prima parte che trascriviamo integralmente, comprese le note — e che serve d'introduzione agli eventi che contribuirono alla dissoluzione del Beneficio — non è di facile lettura perché richiede una conoscenza del linguaggio burocratico, archivistico e notarile — se così si può dire — dell'epoca. Degli anni compresi tra la seconda metà del Settecento e la prima metà dell'Ottocento. Tuttavia consigliamo la lettura del breve, molto breve riassunto della "querelle" in Parte II, la quale non potrà che essere di aiuto a chi vorrà meglio comprendere il senso della ricerca dello Storaci.

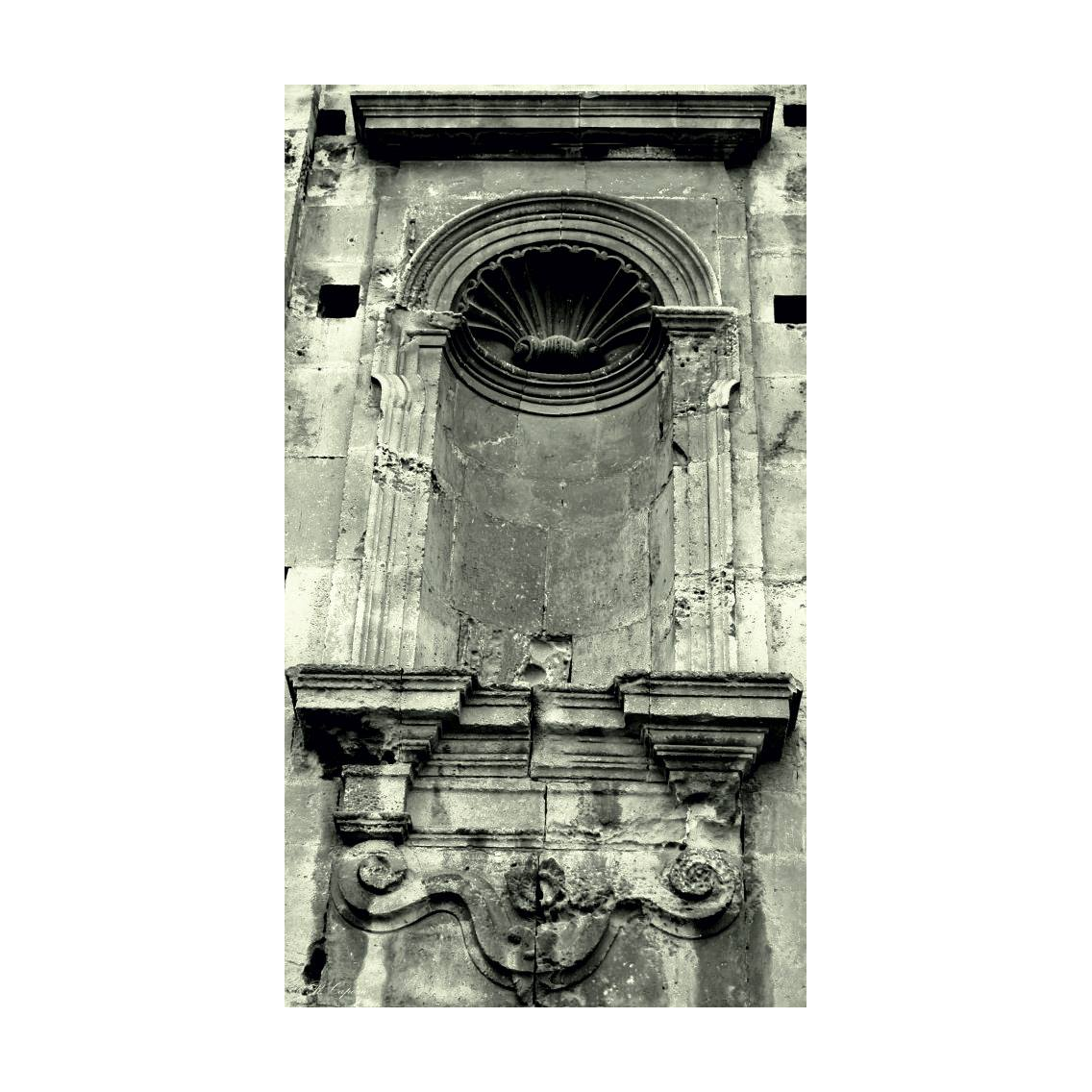

Storia della Chiesa del Sepolcro di S. Lucia (la quale ha una celebrità non a tutti nota).

La sua architettura, le strettezze in cui attualmente versa [1898], fanno, a prima vista, giudicarla edifizio sacro della scuola di Bernini, caduto in abbandono. Ma, l'attento osservatore, non può non vedere come tutto spiri magnificenza intorno a questo tempio, che si estende solitario tra le ombre di una latomia, e mostrando il fastigio dorato dal sole pare saluti la città vicina. Pur ignorando le sue vicende pietose, si è indotti ritenerlo opera sovrana. E veramente, dal IV secolo dell'era volgare in poi, ebbe cure e riguardi nazionali, in onore della più illustre eroina della Chiesa, il cui martirio intrepidamente sofferto nel più bel fiore degli anni, commosse, in ogni tempo gli animi gentili e meritò il canto sublime dell'Alighieri. Solo i barbari ed i terremoti lo danneggiarono ma Principi e popolo fecero sempre a gara nel ricostruirlo e colmarlo di donativi. La storia narra: non molti anni dopo il martirio di S. Lucia, sul luogo medesimo del suo sepolcro, fu eretto un Santuario, e per custodia della sacra spoglia, S. Gregorio Magno fondò, più tardi, un'abbazia, dotandola largamente, con beni e latifondi, che egli, di famiglia nobile e siciliana per parte di madre, possedeva nell'Isola.

I Saraceni saccheggiarono e distrussero la Chiesa e l'abbazia, fugando, disperdendo ed uccidendo i monaci.

Conte Ruggero Normanno, scacciati i Musulmani in ottobre 1086, riedificò l'una e l'altra e vi collocò i Benedettini, fornendoli degli antichi stabili.

Nel 1115, Gerardo Lentinl donò alla Chiesa del Sepolcro un Casale, e Adelasia, nel 1140, l'arricchì di quattro feudi: Cardinale, Cirapici, Aguglia e Matila, comprendendoli nella Diocesi di Cefalù.

Guglielmo II detto il Buono, terzo Re di Sicilia, le concesse alcune terre nel piano dell'Aguglia Enrico VI e la di lui consorte Costanza, rinnova¬rono nel 1195, il donativo della Contessa Adelasia.

Federico II per aumentare il culto e la devozione verso la Martire, eresse una basilica sulle rovine del Monastero Benedettino, ed accordò ai Siracusani la franchigia della fiera, da farsi ogni anno, durante la festività del di lei ottavario, con diploma dato in Catania, l'11 aprile 1334, che fu poi ampliato dal Re Pietro II di lui figlio, con privilegio 22 agosto 1341. (3)

Il Vescovo Tommaso Erbes affidò le rendite di S. Lucia, al tesoriere della Cattedrale, con sinodo del 1388.

La regina Isabella, moglie di Ferdinando di Ca-stiglia, oltre che molto concorreva alla solennità della festa, al decoro ed al servizio del culto, sulle rendite del suo appannaggio assegnò una somma annuale. (4)

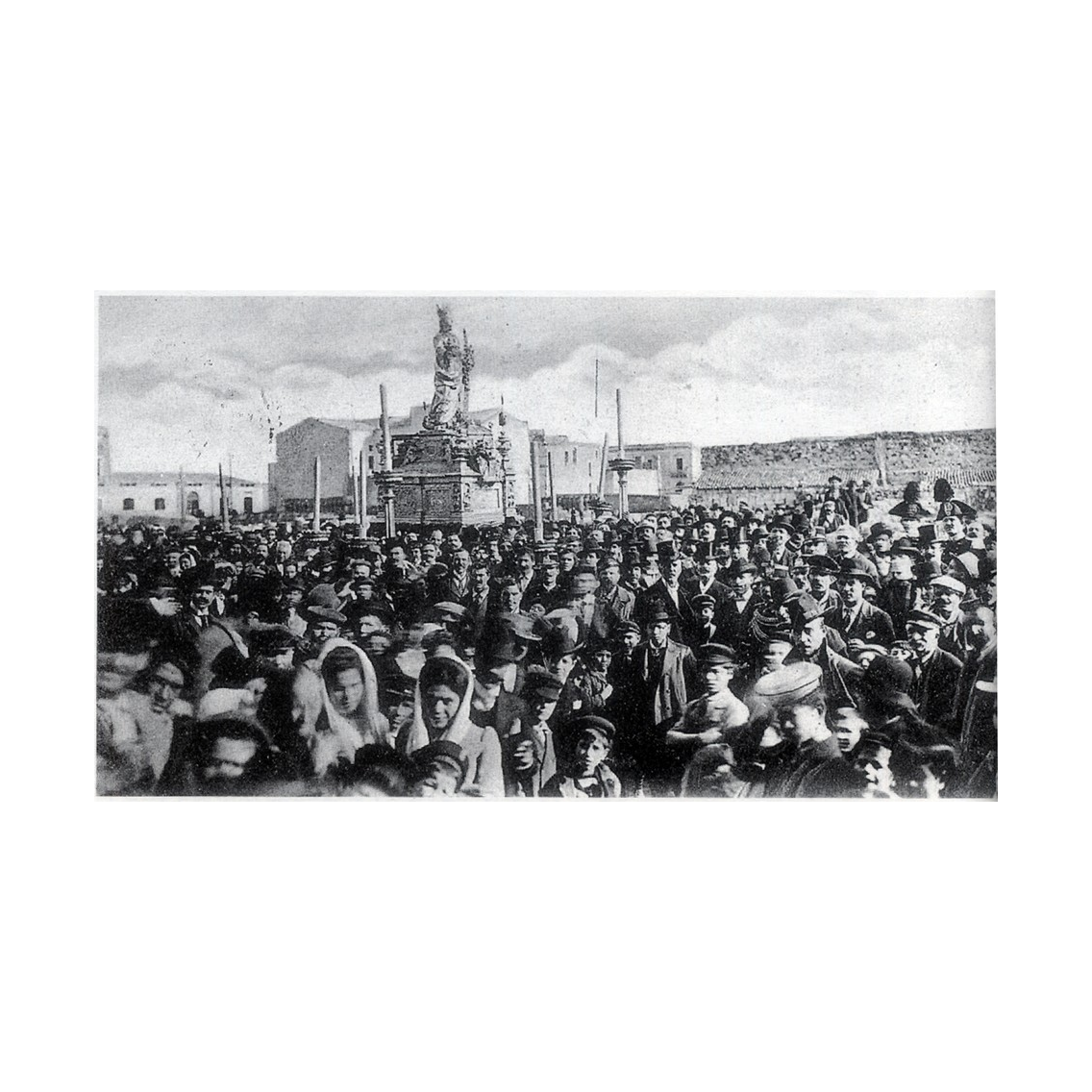

Nel 1469, per la custodia e servizio della Chiesa e del Sepolcro, il Vescovo Fra Dalmazio, istallò nelle officine di S. Lucia, i Padri Minori Osservanti; ma, comecché, mal vi si accomodavano, vi si fermarono poco tempo. Orsola Germana di Foix, seconda moglie di Ferdinando di Castiglia, istituì e dotò quattro cappellani, con diploma in Castelnuovo di Napoli 15 aprile 1507. I cappellani furono di regia elezione sino al 1542. I Reali anzidetti, portatisi a venerare il Sepolcro della nostra patrona, ordinarono restaurarsi la Chiesa, mantenersi il culto giornaliero, e con privilegio 13 Settembre 1515, Ferdinando donò al Santuario ed ai padri Osservanti, il feudo S. Lucia; tale diploma fu validato in forma più ampia dall'Imperatore Carlo V e da sua madre Giovanna, il 8 Giugno 1517. Ad appagare l'universale desiderio dei Siracusani, nel 1618, fu concesso dal Senato ai P.P. Rifor¬mati, l'uso della Chiesa di S. Lucia, con tutte le terre annesse, previe tre deliberazioni approvate dal Tribunale del Real Patrimonio. (5) Tra le rendite da esigersi annualmente dal monaci, vi erano i proventi della fiera. Filippo IV in marzo 1626, autorizzò il Comune ad erogare 2000 scudi, per ingrandire la Chiesa, e costruire II convento; nell'anno appresso, lo stesso Sovrano dispose, all'uscire ed entrare in città il nuovo simulacro argenteo di S. Lucia, le artiglierie di tutti i forti lo salutassero con triplice sparo, anche nel giorno della vigilia, ordine rinnovato, dopo la guerra del 1734, dal Viceré Marchese di Grazia Reale. La Chiesa del Sepolcro fu rifatta in forma ottagonale nell'anno 1665; alla posa della prima pietra intervennero tutte le autorità ed un immenso popolo festante. In quell'occasione si collocò sull'altare una statua marmorea della patrona giacente.

Nel 1804 il Governo ne restaurò il tetto e le pareti e decorò l'altare con sontuosa cortina, balaustrata e pavimento di marmo. (6) Per conoscere in quale stima e religioso rispetto era tenuto II Santuario, basta accennare che, allorquando nel 1807, il Brigadiere Generale Inglese Stewart, comandante la Piazza di Sira¬cusa, nella guerra coi Francesi, propose di demolire tutti i fabbricati e tagliar gli alberi che esistevano entro la zona di 300 tese, Re Ferdi¬nando, con dispaccio 27 Dicembre di detto anno, ordinò di abbattersi tutto quanto era assolutamente necessario per la salvezza della Città, meno, però, la Chiesa del Sepolcro ed i suoi annessi. (7)

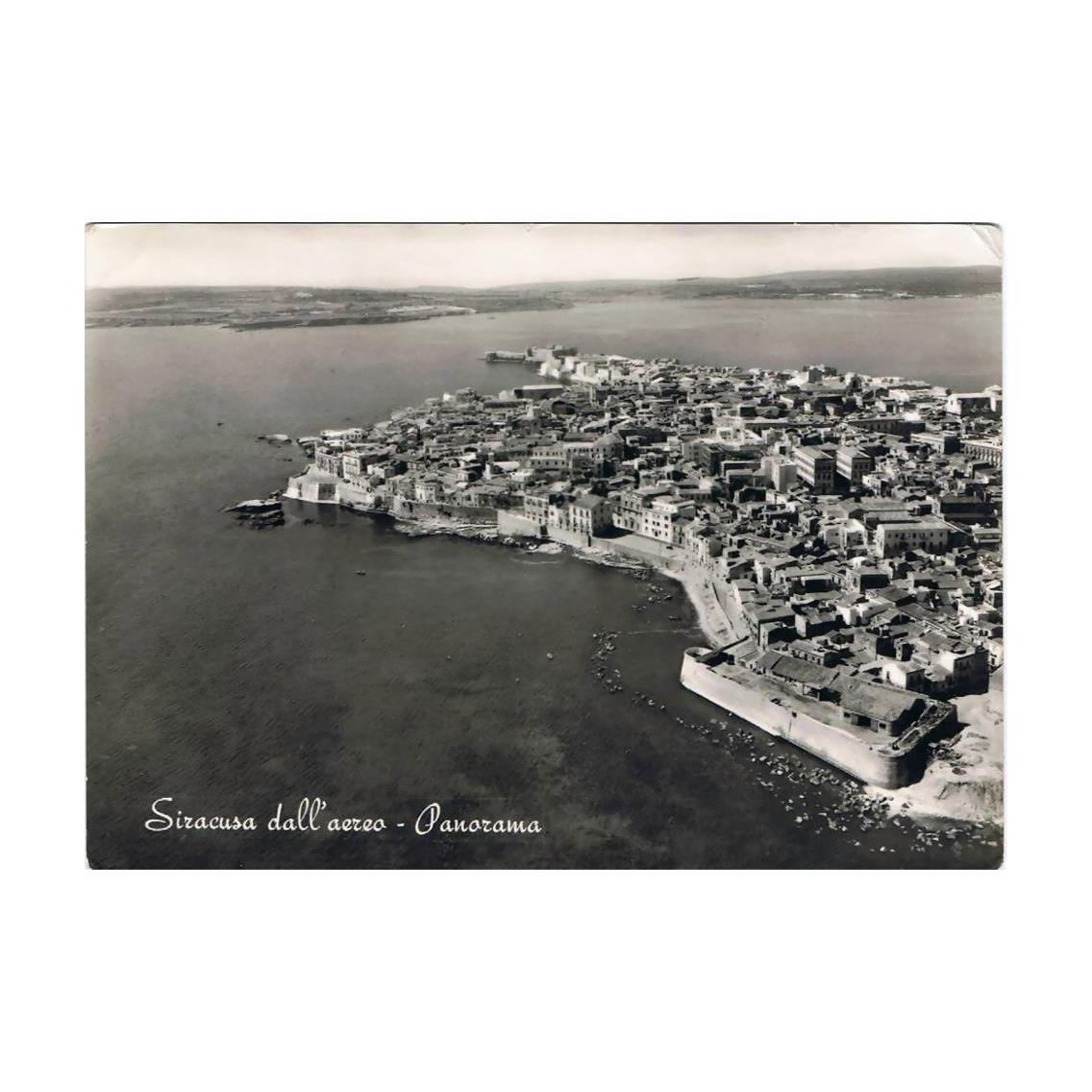

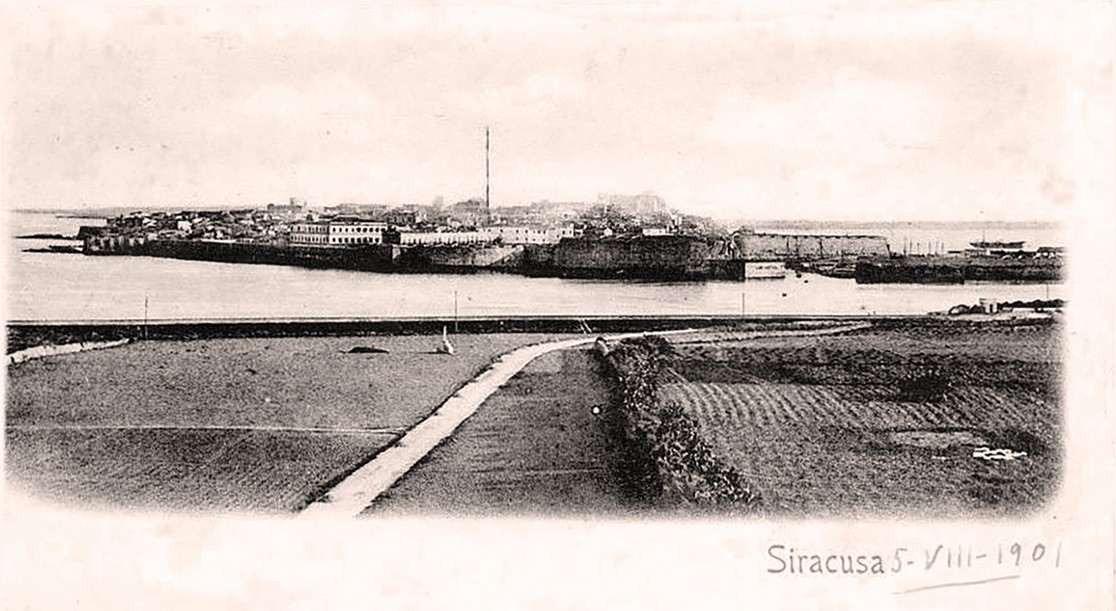

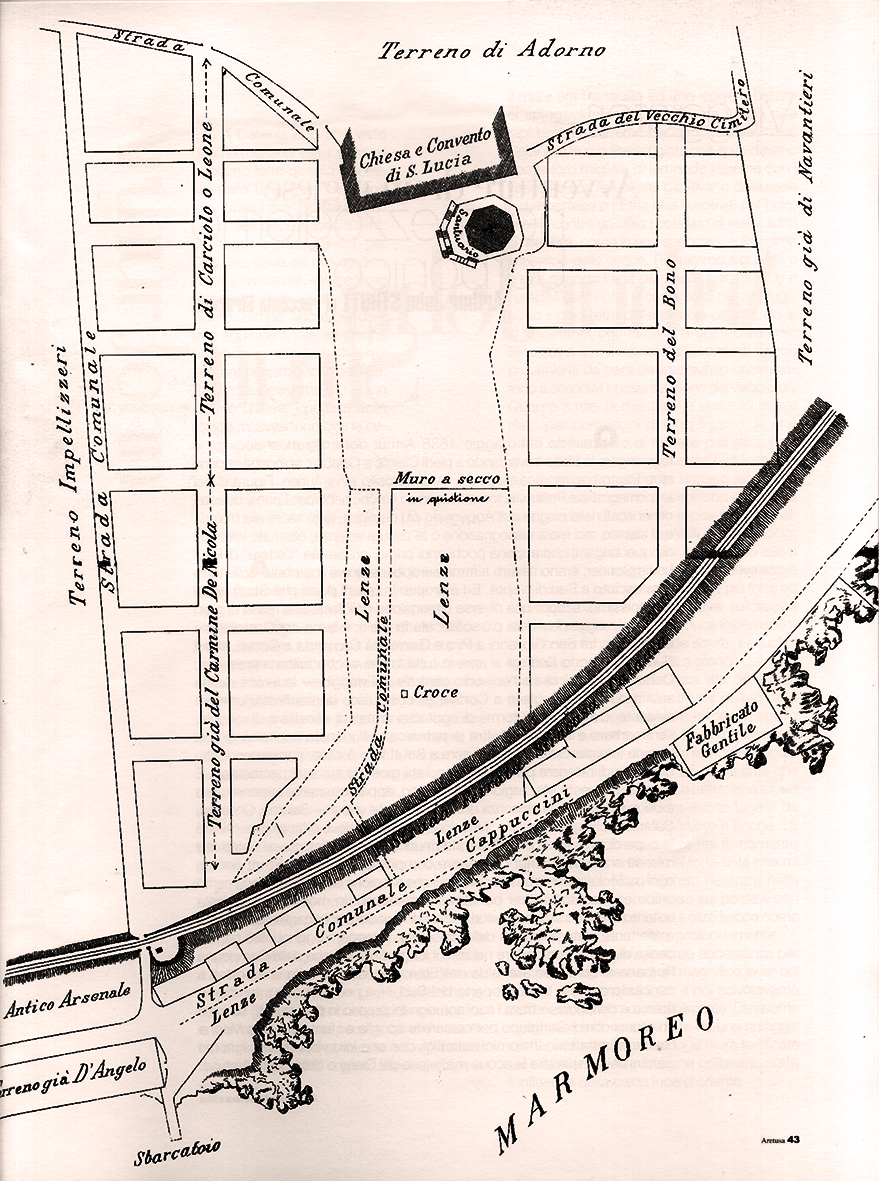

Questo insigne monumento è preceduto da uno spiazzo (8) di circa tre ettari, delimitato a nord, dal Convento di S. Lucia; a sud, dal Porto marmoreo; ad est, dalla proprietà Del Bono, e Gentile; ad ovest, dalle terre: Leone, De Nicola, Impellizzeri e D'Angelo.

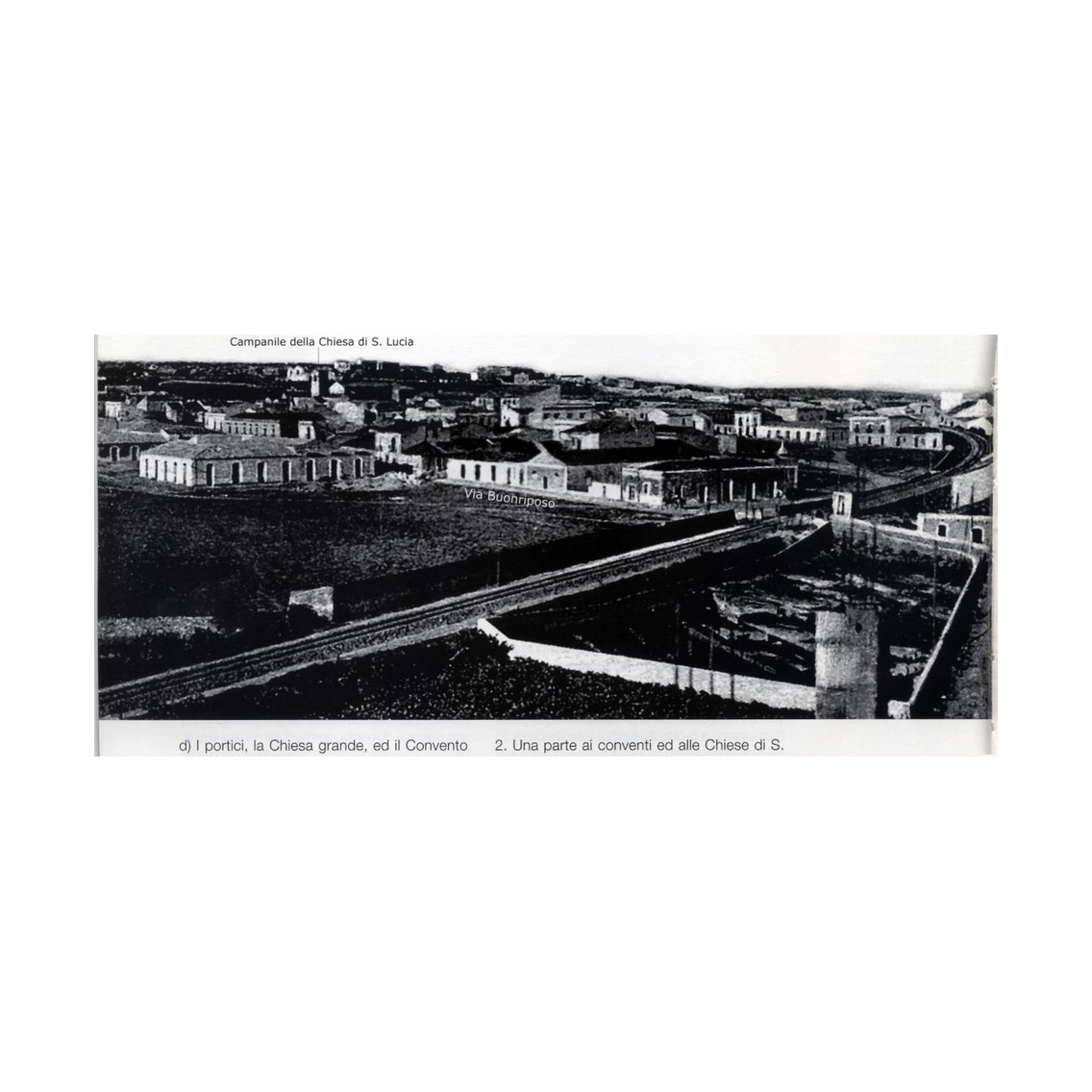

La continuità di esso è stata, in tempi non lontani, successivamente interrotta dalla rotabile, che conduce ai Riformati ed al Cappuccini, e dalla ferrovia per Catania.

Tale frazionamento produsse, ai fianchi della via comunale le così dette lenze di S. Lucia, sempre nude, aperte, attraversate da sentieri. (9) Sulle medesime si raccolgono e smaltiscono le acque, che nei giorni di forti piogge, scolano naturalmente da tre vie comunali e da terreni più elevati. (10)

A metri 220 dal Convento sorge su larga base una colonna di marmo sormontata da una croce. Questa colonna fu posta ivi dal Vescovo e dal Senato, ed il Comune né cura sin oggi il mantenimento In buono stato. (11) Per tradizione si sa: nel posto dell'abside della Chiesa Grande si giudicò S. Lucia; nel sito della colonna, fu coronata del martirio; sotto il Santuario, sepolta. (12) Lo spiazzo è perciò considerato, ab antiquo, come luogo sacro, dipendente dal Sepolcro di S. Lucia.

Esso fu sempre escluso dalle alienazioni cui andò soggetto II feudo Matila, come si può rilevare osservando i lotti ad est e ad ovest del piazzale medesimo, separati, non già da una piccola strada, bastevole all'uopo, ma da una zona di 80 metri.

La ferrovia che lo attraversa, conservò due dei tanti transiti antichissimi, normali alla sua sede. Lungo II limite col porto piccolo, esistono: pozzi circolari, fondazioni di edlfìzi, una parte dell'arsenale notato dagli storici ed un avanzo di acquedotto.

Dal privilegio di Enrico VI risulta essere stato ivi un Casale, con fabbricati lungo il lido propri di S. Lucia.

Prima di sorgere il nuovo Borgo, le terre Del Bono, Leone, De Nicola etc, etc, erano divise dal piazzale, mediante muri a secco e siepi di opunzie: duplice chiusura adoperata in tutti i fondi coerenti a vie ed aree pubbliche. Entro l'ambito del piazzale, trovansi:

La Chiesa del Sepolcro, di Regio Patronato e mantenuta a spese dello Erario, come dimostra una iscrizione dentro la medesima. (13)

E le qui appresso opere comunali:

Lo sbarcatoio;

Due vie rotabili;

La colonna di marmo sormontata dalla croce.

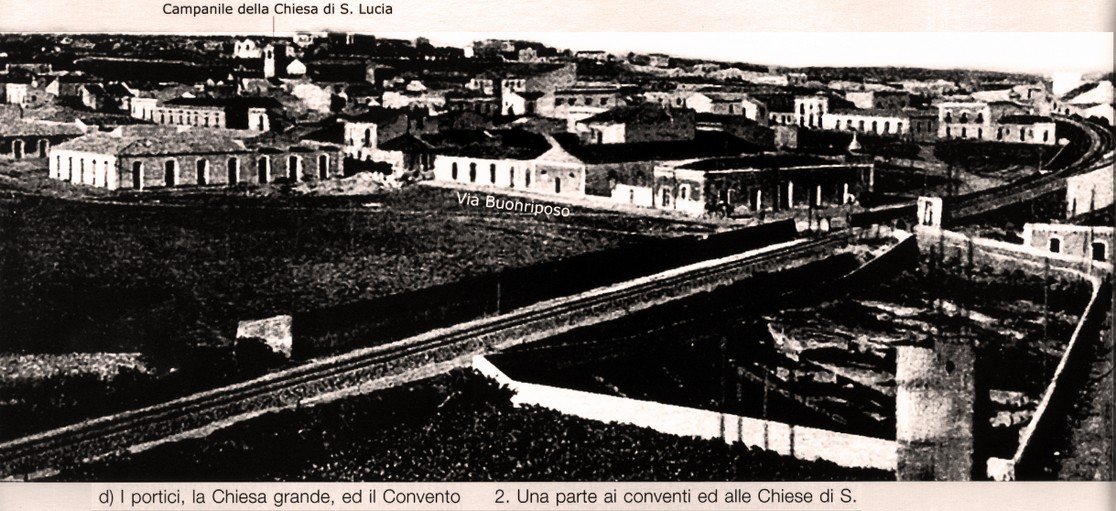

d) I portici, la Chiesa grande, ed il Convento costruiti nel 1626 a spese del Municipio. (14) A ridosso del Monastero, prima dell'abolizione delle corporazioni religiose, un ampio terreno era in possesso dei frati. Tutta la superficie occupata dagli accennati corpi rientra nell'Acradina, vasto e nobile quartiere dell'antica Siracusa, che si estendeva dalla scala Greca al Porto Marmoreo, dal Cozzo Romito a Grotta Santa.

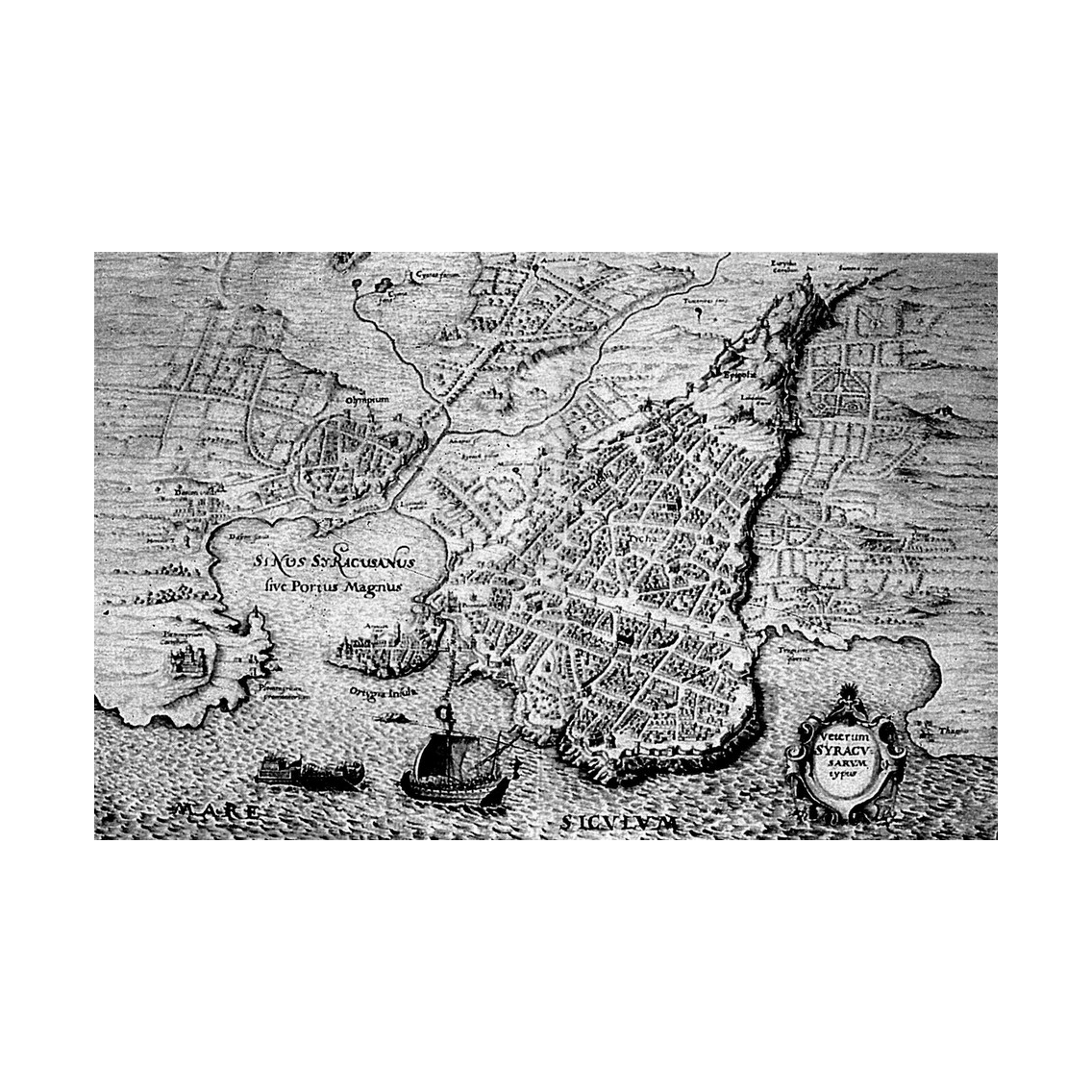

Questo quartiere aveva una strada amplissima e perpetua, ricordata da Cicerone, la quale, ne congiungeva il centro al Porto piccolo e a Ortigia. Forse il piazzale ne è un tronco, avendo II Cavallari riscontrato delle tracce presso il vecchio Cimitero. (15) Certo egli è che la parte bassa di Acradina era abitata fino al 1500; ed un secolo prima delle memorie patrie Siracusa, quantunque rimpicciolita, comprendeva 40 mila anime. Niente di strano quindi che la Chiesa più celebre e più frequentata, avesse un piazzale vasto, a comodo di sì numeroso popolo, e a degno isolamento dai campi vicini. (16)

Trattasi di una ricerca storica che intende far chiarezza sui possedimenti dei Gargallo, per vox populi ingiustamente sottratti, all'inizio del secolo, alla giurisdizione della Chiesa di S. Lucia. Detti possedimenti erano noti con il nome di Beneficio di S. Lucia.

Una ricerca spesata dal Municipio di Siracusa, perché — scrive lo Storaci in prima pagina — <...è in corso di dibattito una questione, non facile né poco dispendiosa, tra il Comune di Siracusa e la benemerita famiglia Gargallo, circa la pertinenza e libertà del piazzale, che, da 15 secoli, divide dal Porto piccolo, il venerando sepolcro di S. Lucia. Questa lite spiace al nostro popolo, sì devoto alla Vergine invitta e fiero di quel Barone del Priolo, il quale, nel 1791, per lo ristoro di Siracusa, scrisse due volumi immortali e onorò l'Italia, ravvivando la gloria delle lettere. È generale desiderio si tronchi il dissidio e si ristabiliscano i tradizionali buoni rapporti. Certo, la buona fede dei contendenti è indiscutibile, corretta la loro condotta, mirando il Comune a difendere un diritto universale; la Contessa Gualandi a custodire il patrimonio dei propri figli.

Nella speranza un esame sereno possa condurre ad onorevole componimento, credo utili le seguenti note, frutto di osservazioni topo-grafiche e di documenti ineccepibili...>.

Il fascicolo, esclusa la prima parte che trascriviamo integralmente, comprese le note — e che serve d'introduzione agli eventi che contribuirono alla dissoluzione del Beneficio — non è di facile lettura perché richiede una conoscenza del linguaggio burocratico, archivistico e notarile — se così si può dire — dell'epoca. Degli anni compresi tra la seconda metà del Settecento e la prima metà dell'Ottocento. Tuttavia consigliamo la lettura del breve, molto breve riassunto della "querelle" in Parte II, la quale non potrà che essere di aiuto a chi vorrà meglio comprendere il senso della ricerca dello Storaci.

Storia della Chiesa del Sepolcro di S. Lucia (la quale ha una celebrità non a tutti nota).

La sua architettura, le strettezze in cui attualmente versa [1898], fanno, a prima vista, giudicarla edifizio sacro della scuola di Bernini, caduto in abbandono. Ma, l'attento osservatore, non può non vedere come tutto spiri magnificenza intorno a questo tempio, che si estende solitario tra le ombre di una latomia, e mostrando il fastigio dorato dal sole pare saluti la città vicina. Pur ignorando le sue vicende pietose, si è indotti ritenerlo opera sovrana. E veramente, dal IV secolo dell'era volgare in poi, ebbe cure e riguardi nazionali, in onore della più illustre eroina della Chiesa, il cui martirio intrepidamente sofferto nel più bel fiore degli anni, commosse, in ogni tempo gli animi gentili e meritò il canto sublime dell'Alighieri. Solo i barbari ed i terremoti lo danneggiarono ma Principi e popolo fecero sempre a gara nel ricostruirlo e colmarlo di donativi. La storia narra: non molti anni dopo il martirio di S. Lucia, sul luogo medesimo del suo sepolcro, fu eretto un Santuario, e per custodia della sacra spoglia, S. Gregorio Magno fondò, più tardi, un'abbazia, dotandola largamente, con beni e latifondi, che egli, di famiglia nobile e siciliana per parte di madre, possedeva nell'Isola.

I Saraceni saccheggiarono e distrussero la Chiesa e l'abbazia, fugando, disperdendo ed uccidendo i monaci.

Conte Ruggero Normanno, scacciati i Musulmani in ottobre 1086, riedificò l'una e l'altra e vi collocò i Benedettini, fornendoli degli antichi stabili.

Nel 1115, Gerardo Lentinl donò alla Chiesa del Sepolcro un Casale, e Adelasia, nel 1140, l'arricchì di quattro feudi: Cardinale, Cirapici, Aguglia e Matila, comprendendoli nella Diocesi di Cefalù.

Guglielmo II detto il Buono, terzo Re di Sicilia, le concesse alcune terre nel piano dell'Aguglia Enrico VI e la di lui consorte Costanza, rinnova¬rono nel 1195, il donativo della Contessa Adelasia.

Federico II per aumentare il culto e la devozione verso la Martire, eresse una basilica sulle rovine del Monastero Benedettino, ed accordò ai Siracusani la franchigia della fiera, da farsi ogni anno, durante la festività del di lei ottavario, con diploma dato in Catania, l'11 aprile 1334, che fu poi ampliato dal Re Pietro II di lui figlio, con privilegio 22 agosto 1341. (3)

Il Vescovo Tommaso Erbes affidò le rendite di S. Lucia, al tesoriere della Cattedrale, con sinodo del 1388.

La regina Isabella, moglie di Ferdinando di Ca-stiglia, oltre che molto concorreva alla solennità della festa, al decoro ed al servizio del culto, sulle rendite del suo appannaggio assegnò una somma annuale. (4)

Nel 1469, per la custodia e servizio della Chiesa e del Sepolcro, il Vescovo Fra Dalmazio, istallò nelle officine di S. Lucia, i Padri Minori Osservanti; ma, comecché, mal vi si accomodavano, vi si fermarono poco tempo. Orsola Germana di Foix, seconda moglie di Ferdinando di Castiglia, istituì e dotò quattro cappellani, con diploma in Castelnuovo di Napoli 15 aprile 1507. I cappellani furono di regia elezione sino al 1542. I Reali anzidetti, portatisi a venerare il Sepolcro della nostra patrona, ordinarono restaurarsi la Chiesa, mantenersi il culto giornaliero, e con privilegio 13 Settembre 1515, Ferdinando donò al Santuario ed ai padri Osservanti, il feudo S. Lucia; tale diploma fu validato in forma più ampia dall'Imperatore Carlo V e da sua madre Giovanna, il 8 Giugno 1517. Ad appagare l'universale desiderio dei Siracusani, nel 1618, fu concesso dal Senato ai P.P. Rifor¬mati, l'uso della Chiesa di S. Lucia, con tutte le terre annesse, previe tre deliberazioni approvate dal Tribunale del Real Patrimonio. (5) Tra le rendite da esigersi annualmente dal monaci, vi erano i proventi della fiera. Filippo IV in marzo 1626, autorizzò il Comune ad erogare 2000 scudi, per ingrandire la Chiesa, e costruire II convento; nell'anno appresso, lo stesso Sovrano dispose, all'uscire ed entrare in città il nuovo simulacro argenteo di S. Lucia, le artiglierie di tutti i forti lo salutassero con triplice sparo, anche nel giorno della vigilia, ordine rinnovato, dopo la guerra del 1734, dal Viceré Marchese di Grazia Reale. La Chiesa del Sepolcro fu rifatta in forma ottagonale nell'anno 1665; alla posa della prima pietra intervennero tutte le autorità ed un immenso popolo festante. In quell'occasione si collocò sull'altare una statua marmorea della patrona giacente.

Nel 1804 il Governo ne restaurò il tetto e le pareti e decorò l'altare con sontuosa cortina, balaustrata e pavimento di marmo. (6) Per conoscere in quale stima e religioso rispetto era tenuto II Santuario, basta accennare che, allorquando nel 1807, il Brigadiere Generale Inglese Stewart, comandante la Piazza di Sira¬cusa, nella guerra coi Francesi, propose di demolire tutti i fabbricati e tagliar gli alberi che esistevano entro la zona di 300 tese, Re Ferdi¬nando, con dispaccio 27 Dicembre di detto anno, ordinò di abbattersi tutto quanto era assolutamente necessario per la salvezza della Città, meno, però, la Chiesa del Sepolcro ed i suoi annessi. (7)

Questo insigne monumento è preceduto da uno spiazzo (8) di circa tre ettari, delimitato a nord, dal Convento di S. Lucia; a sud, dal Porto marmoreo; ad est, dalla proprietà Del Bono, e Gentile; ad ovest, dalle terre: Leone, De Nicola, Impellizzeri e D'Angelo.

La continuità di esso è stata, in tempi non lontani, successivamente interrotta dalla rotabile, che conduce ai Riformati ed al Cappuccini, e dalla ferrovia per Catania.

Tale frazionamento produsse, ai fianchi della via comunale le così dette lenze di S. Lucia, sempre nude, aperte, attraversate da sentieri. (9) Sulle medesime si raccolgono e smaltiscono le acque, che nei giorni di forti piogge, scolano naturalmente da tre vie comunali e da terreni più elevati. (10)

A metri 220 dal Convento sorge su larga base una colonna di marmo sormontata da una croce. Questa colonna fu posta ivi dal Vescovo e dal Senato, ed il Comune né cura sin oggi il mantenimento In buono stato. (11) Per tradizione si sa: nel posto dell'abside della Chiesa Grande si giudicò S. Lucia; nel sito della colonna, fu coronata del martirio; sotto il Santuario, sepolta. (12) Lo spiazzo è perciò considerato, ab antiquo, come luogo sacro, dipendente dal Sepolcro di S. Lucia.

Esso fu sempre escluso dalle alienazioni cui andò soggetto II feudo Matila, come si può rilevare osservando i lotti ad est e ad ovest del piazzale medesimo, separati, non già da una piccola strada, bastevole all'uopo, ma da una zona di 80 metri.

La ferrovia che lo attraversa, conservò due dei tanti transiti antichissimi, normali alla sua sede. Lungo II limite col porto piccolo, esistono: pozzi circolari, fondazioni di edlfìzi, una parte dell'arsenale notato dagli storici ed un avanzo di acquedotto.

Dal privilegio di Enrico VI risulta essere stato ivi un Casale, con fabbricati lungo il lido propri di S. Lucia.

Prima di sorgere il nuovo Borgo, le terre Del Bono, Leone, De Nicola etc, etc, erano divise dal piazzale, mediante muri a secco e siepi di opunzie: duplice chiusura adoperata in tutti i fondi coerenti a vie ed aree pubbliche. Entro l'ambito del piazzale, trovansi:

La Chiesa del Sepolcro, di Regio Patronato e mantenuta a spese dello Erario, come dimostra una iscrizione dentro la medesima. (13)

E le qui appresso opere comunali:

Lo sbarcatoio;

Due vie rotabili;

La colonna di marmo sormontata dalla croce.

d) I portici, la Chiesa grande, ed il Convento costruiti nel 1626 a spese del Municipio. (14) A ridosso del Monastero, prima dell'abolizione delle corporazioni religiose, un ampio terreno era in possesso dei frati. Tutta la superficie occupata dagli accennati corpi rientra nell'Acradina, vasto e nobile quartiere dell'antica Siracusa, che si estendeva dalla scala Greca al Porto Marmoreo, dal Cozzo Romito a Grotta Santa.

Questo quartiere aveva una strada amplissima e perpetua, ricordata da Cicerone, la quale, ne congiungeva il centro al Porto piccolo e a Ortigia. Forse il piazzale ne è un tronco, avendo II Cavallari riscontrato delle tracce presso il vecchio Cimitero. (15) Certo egli è che la parte bassa di Acradina era abitata fino al 1500; ed un secolo prima delle memorie patrie Siracusa, quantunque rimpicciolita, comprendeva 40 mila anime. Niente di strano quindi che la Chiesa più celebre e più frequentata, avesse un piazzale vasto, a comodo di sì numeroso popolo, e a degno isolamento dai campi vicini. (16)

Campanile della Chiesa di S. Lucia

Nel 1195 l'Acradina, sotto il nome di Casale Matila, è concesso a S. Lucia, insieme con altri tre feudi, per previlegio di Enrico VI e della Regina Costanza, confermato dal Ferdinando Re di Castiglla, ed ampliato da Carlo V e da sua madre Giovanna. Attraverso i secoli questo latifondo fu spezzato, perdendo gli antichi nomi e assumendo quello di Beneficio di S. Lucia. La sua grande estensione andò distribuita: 1. Una parte ad allodii che diedero origine ai poderi: Mezio, Li Greci, Sgandurra, Ottone, San Giorgio, Vianisi, Leone, De Nicola, D'Angelo, Del Reno e tanti altri su cui grava ancora il canone di dipendenza;

Una parte ai conventi ed alle Chiese di S. Giovanni, S. Maria di Gesù, S. Lucia, Cappuccini. (17)

Una parte a spiazzi e vie pubbliche.

Ed il resto, formato da terre sterili, spoglie di alberi, aperte, sfornite di cisterne, senza alcun comodo di case, bona parte ingombre di mac¬chie selvatiche e di pietre amovibili, costituì una masseria, impropriamente detta: feudo di S. Lucia. (18)

Il Beneficio comprendeva: censi corrisposti da possessori di vari predil, membri dei feudi Teracati, Mottava e Carancino e la gabella della Masseria suddetta [del feudo S. Lucia]. Quali i confini, quale la superficie di codesta Masseria? [di codesto feudo?]

Dagli atti di fìtto stipulati durante la gestione dei Tesorieri della Cattedrale e sotto la Real Conservadoria di Aziende, si dovrebbe avere la risposta alle due domande: ma noi abbiamo altre fonti cui attingere con maggior profitto, come si vedrà in prosieguo. Diremo, però, subito, in che modo e quando la Masseria [il feudo] passò ai Gargallo, e se questi abbian ragione nel credersi padroni delle lenze.

In una allegazione del 1752 innanzi al Tribunale del Real Patrimonio si apprende che le prime liti per l'acquisizione del Beneficio di S. Lucia sor- I sera alla morte di Don Pietro Impelllzzeri che li possedeva con la dignità di Tesoriere della Chiesa Cattedrale. Protagonisti due potenti dell'epoca: il canonico Don Sebastiano Landolina ed il canonico Don Ignazio Gargallo che avanzarono le rispettive istanze alla Corte di Roma per ottenere, con la riferita Dignità, il Beneficio di S. Lucia in quella guisa che gli altri Tesorieri predecessori l'avevano già conseguita.

Prevalsero, in un primo momento, le ragioni del canonico Landolina il quale antepose il Diritto ecclesiastico, riferendosi ad un Sinodo di Monsignor Erbes del 1338 e dell'osservanza di appartenenza alla Cattedrale di Siracusa; infatti, fu dal Papa, cui il canonico si era altresì appel¬lato, segnata la grazia in beneficio del medesimo; avendone ricevute le bolle di collazione, questi si reputò vincitore della contesa. L'escluso canonico Gargallo, rivolgendosi alla Maestà del Re avanzò, Invece, i diritti di Patronato regio su tale Beneficio in virtù del diploma di Ferdinando Re e dell'imperatore Carlo V. Egli si riteneva l'unico beneficiario per le fatiche e il denaro speso per rendersi benemerito presso la Regia Corona. Quindi per legge di gratitudine aspirava a conseguire tale Beneficio. Nel frattempo che la controversia era in pendenza i P.P. Riformati di Siracusa supplicarono Sua Maestà affinché le concessioni non fossero disperse.

Corsi e ricorsi, indagini suppletive e perizie fecero, alla fine, pendere la bilancia in favore del Gargallo. Nel 1769 la Giunta Suprema di-chiarò e propose di conferirsi al canonico don Domenico Gargallo il beneficio di Regio Patronato del feudo di S. Lucia ...a condizione che i frutti si percepissero da don Filippo Gargallo, unico erede di don Ignazio, fino alla estinzione delle spese tutte, dal medesimo sostenute per tal contesa.

Questa rimostranza non fu, per lungo tempo, sottoposta al Re, e stava per perdersene la memoria, se il marchese Tommaso Gargallo, nel 1805, non avesse Inoltrato al Real Trono una richiesta nella quale esponeva che sino l'anno 1745 alla dignità di Tesoriere di quella Cattedrale Chiesa era abusivamente incardinato il Beneficio della Chiesa di S. Lucia, con una masseria detta impropriamente feudo dello stesso nome.... il cui stato — evidenziava — era pressoché simile ad una pietraia deserta, priva d'alberi, senz'acqua, senz'alberi etc. Il Gargallo chiudeva la sua lunga istanza implorando l'oratore che in compenso delle fatiche e dello spreco di denaro sostenuti dal fu Ignazio Canonico Gargallo, gli fosse concessa in enfiteusi la masseria di S. Lucia, come si ostinava a chiama il feudo, senza aggiudicazione d'asta, con il pagamento di un canone da stabilirsi secondo lo stato dell'attuale gabella, come per l'enfiteusi dei fondi di Tremilia e Cavesecche di pertinenza del Vescovo di Siracusa. È vero che Gargallo si obbligava per questi enfiteusi di spendere onze 400 in benfatti, ma si guardò bene dal fornire altri particolari, per esempio, presso quale ufficio trovavasi l'atto della supposta gabella. E inoltre: entravano nella concessione le cosiddette lenze oggetto della contesa da parte degli eredi Gargallo? Il Sovrano si uniformò alle condizioni dettate dal Gargallo ma in prima istanza non volle rinunciare all'asta fiscale. Tuttavia, In data 1 ottobre 1807, accettò la trattativa privata (concessione in enfiteusi del feudo di Santa Lucia senza asta). Dopo di che, in data 31 marzo 1808 negli uffici di Palermo atti alla censuazione, davanti ai Ministri del Real Patrimoni il marchese Tommaso Gargallo riceveva ...a perpetuo censo il feudo di S. Lucia esistente fuori le porte della Città di Siracusa, giusta li suoi veriori confini. <Un atto così oscuro — scrive lo Storaci — non pare sufficiente a far presumere un legittimo possesso. E siccome un altro stabile omonimo esiste nel Circondario, così non si sa a quale dei due si riferisca la enfiteusi. E sempre in merito alle lenze: <...esse formano un corpo staccato e distante, esigevano quindi una pianta dimostrativa o un cenno qualunque per suggellarne il passaggio dal Fisco al Gargallo. Il 30 giugno 1811 il marchese nel dichiarare il reddito netto del feudo agli effetti dell'imposta fondiaria a seguito delle perizie dell'Architetto Camerale Don Salvatore Ali così descrisse i confini: ...confinante con la spiaggia dello Sirocco e Levante, con la tonnara di S. Panacia, con le vie pubbliche e altri confini. Nel 1816 il Gargallo confermava il precedente rivelo precisando: ...possiedo il detto feudo nominato di S. Lucia nel territorio di questa città, e nella contrada detta dei Teracati, confi¬nante in più parti col mare di Oriente, colla strada pubblica detta Scala Greca e altri confini. In entrambi i casi non era mai indicato il Porto piccolo. Dopo 16 anni compare catastato sotto il nome degli eredi Gargallo un ettaro del suolo controverso.

fine/a cura di Carlo G. Arribas

Si ringraziano il sig. Angelo Caia che ha messo a disposizione una copia originale del fascicolo Stonaci, e il sig. Sebastiano Bianca per le foto d'epoca che accompagnano il testo.

I lettori interessati a saperne di più potranno rivolgersi all'Archivio di Stato o alla Società di Storia Patria.

Una parte ai conventi ed alle Chiese di S. Giovanni, S. Maria di Gesù, S. Lucia, Cappuccini. (17)

Una parte a spiazzi e vie pubbliche.

Ed il resto, formato da terre sterili, spoglie di alberi, aperte, sfornite di cisterne, senza alcun comodo di case, bona parte ingombre di mac¬chie selvatiche e di pietre amovibili, costituì una masseria, impropriamente detta: feudo di S. Lucia. (18)

Il Beneficio comprendeva: censi corrisposti da possessori di vari predil, membri dei feudi Teracati, Mottava e Carancino e la gabella della Masseria suddetta [del feudo S. Lucia]. Quali i confini, quale la superficie di codesta Masseria? [di codesto feudo?]

Dagli atti di fìtto stipulati durante la gestione dei Tesorieri della Cattedrale e sotto la Real Conservadoria di Aziende, si dovrebbe avere la risposta alle due domande: ma noi abbiamo altre fonti cui attingere con maggior profitto, come si vedrà in prosieguo. Diremo, però, subito, in che modo e quando la Masseria [il feudo] passò ai Gargallo, e se questi abbian ragione nel credersi padroni delle lenze.

In una allegazione del 1752 innanzi al Tribunale del Real Patrimonio si apprende che le prime liti per l'acquisizione del Beneficio di S. Lucia sor- I sera alla morte di Don Pietro Impelllzzeri che li possedeva con la dignità di Tesoriere della Chiesa Cattedrale. Protagonisti due potenti dell'epoca: il canonico Don Sebastiano Landolina ed il canonico Don Ignazio Gargallo che avanzarono le rispettive istanze alla Corte di Roma per ottenere, con la riferita Dignità, il Beneficio di S. Lucia in quella guisa che gli altri Tesorieri predecessori l'avevano già conseguita.

Prevalsero, in un primo momento, le ragioni del canonico Landolina il quale antepose il Diritto ecclesiastico, riferendosi ad un Sinodo di Monsignor Erbes del 1338 e dell'osservanza di appartenenza alla Cattedrale di Siracusa; infatti, fu dal Papa, cui il canonico si era altresì appel¬lato, segnata la grazia in beneficio del medesimo; avendone ricevute le bolle di collazione, questi si reputò vincitore della contesa. L'escluso canonico Gargallo, rivolgendosi alla Maestà del Re avanzò, Invece, i diritti di Patronato regio su tale Beneficio in virtù del diploma di Ferdinando Re e dell'imperatore Carlo V. Egli si riteneva l'unico beneficiario per le fatiche e il denaro speso per rendersi benemerito presso la Regia Corona. Quindi per legge di gratitudine aspirava a conseguire tale Beneficio. Nel frattempo che la controversia era in pendenza i P.P. Riformati di Siracusa supplicarono Sua Maestà affinché le concessioni non fossero disperse.

Corsi e ricorsi, indagini suppletive e perizie fecero, alla fine, pendere la bilancia in favore del Gargallo. Nel 1769 la Giunta Suprema di-chiarò e propose di conferirsi al canonico don Domenico Gargallo il beneficio di Regio Patronato del feudo di S. Lucia ...a condizione che i frutti si percepissero da don Filippo Gargallo, unico erede di don Ignazio, fino alla estinzione delle spese tutte, dal medesimo sostenute per tal contesa.

Questa rimostranza non fu, per lungo tempo, sottoposta al Re, e stava per perdersene la memoria, se il marchese Tommaso Gargallo, nel 1805, non avesse Inoltrato al Real Trono una richiesta nella quale esponeva che sino l'anno 1745 alla dignità di Tesoriere di quella Cattedrale Chiesa era abusivamente incardinato il Beneficio della Chiesa di S. Lucia, con una masseria detta impropriamente feudo dello stesso nome.... il cui stato — evidenziava — era pressoché simile ad una pietraia deserta, priva d'alberi, senz'acqua, senz'alberi etc. Il Gargallo chiudeva la sua lunga istanza implorando l'oratore che in compenso delle fatiche e dello spreco di denaro sostenuti dal fu Ignazio Canonico Gargallo, gli fosse concessa in enfiteusi la masseria di S. Lucia, come si ostinava a chiama il feudo, senza aggiudicazione d'asta, con il pagamento di un canone da stabilirsi secondo lo stato dell'attuale gabella, come per l'enfiteusi dei fondi di Tremilia e Cavesecche di pertinenza del Vescovo di Siracusa. È vero che Gargallo si obbligava per questi enfiteusi di spendere onze 400 in benfatti, ma si guardò bene dal fornire altri particolari, per esempio, presso quale ufficio trovavasi l'atto della supposta gabella. E inoltre: entravano nella concessione le cosiddette lenze oggetto della contesa da parte degli eredi Gargallo? Il Sovrano si uniformò alle condizioni dettate dal Gargallo ma in prima istanza non volle rinunciare all'asta fiscale. Tuttavia, In data 1 ottobre 1807, accettò la trattativa privata (concessione in enfiteusi del feudo di Santa Lucia senza asta). Dopo di che, in data 31 marzo 1808 negli uffici di Palermo atti alla censuazione, davanti ai Ministri del Real Patrimoni il marchese Tommaso Gargallo riceveva ...a perpetuo censo il feudo di S. Lucia esistente fuori le porte della Città di Siracusa, giusta li suoi veriori confini. <Un atto così oscuro — scrive lo Storaci — non pare sufficiente a far presumere un legittimo possesso. E siccome un altro stabile omonimo esiste nel Circondario, così non si sa a quale dei due si riferisca la enfiteusi. E sempre in merito alle lenze: <...esse formano un corpo staccato e distante, esigevano quindi una pianta dimostrativa o un cenno qualunque per suggellarne il passaggio dal Fisco al Gargallo. Il 30 giugno 1811 il marchese nel dichiarare il reddito netto del feudo agli effetti dell'imposta fondiaria a seguito delle perizie dell'Architetto Camerale Don Salvatore Ali così descrisse i confini: ...confinante con la spiaggia dello Sirocco e Levante, con la tonnara di S. Panacia, con le vie pubbliche e altri confini. Nel 1816 il Gargallo confermava il precedente rivelo precisando: ...possiedo il detto feudo nominato di S. Lucia nel territorio di questa città, e nella contrada detta dei Teracati, confi¬nante in più parti col mare di Oriente, colla strada pubblica detta Scala Greca e altri confini. In entrambi i casi non era mai indicato il Porto piccolo. Dopo 16 anni compare catastato sotto il nome degli eredi Gargallo un ettaro del suolo controverso.

fine/a cura di Carlo G. Arribas

Si ringraziano il sig. Angelo Caia che ha messo a disposizione una copia originale del fascicolo Stonaci, e il sig. Sebastiano Bianca per le foto d'epoca che accompagnano il testo.

I lettori interessati a saperne di più potranno rivolgersi all'Archivio di Stato o alla Società di Storia Patria.

Memorie patrie per lo ristoro di Siracusa del Cav. Tommaso Gargallo. Napoli nella stamperia Reale 1791.

Federico II ordinò che si rendesse libero il pascolo agli armenti nelle praterie delle terre demaniali.

Questa somma si esige fin oggi e costituisce l'unica attività del Santuario.

Nell'Archivio Notarile esiste l'atto 7 Febbraio 1618 in notar Gian Domenico Rizzo con cui il Senato fece la consegna ai Riformati.

Il Marchese Gargallo, allora Regio Segreto, erogò onze cinquecento per conto dello Stato.

Siccome la censuazione del feudo S. Lucia fu accordata al Marchese Gargallo con dispaccio 7 Settembre 1807, e l'atto di enfiteusi fu stipulato il 31 marzo 1808, cosi l'altissimo segno di protezione e riverenza avveniva dopo tre mesi da quel dispaccio ed altrettanto tempo prima della stipula del cennato strumento.

Il piazzale, da nord a sud, è lungo m. 310. Largo da est ad ovest: in vicinanza al mare m. 197, verso il centro m. 82, lungo i portici m. 99,63.

La Contessa Gualandi vedova Gargallo, in base ad un atto 31 agosto 1808 con cui fu tolta ad enfiteusi una masseria impropriamente detta fendo S. Lucia con i suoi veriorl confini niente affatto limitrofa alle lenze, cominciò, nell'agosto 1896, a cingere queste, di muri a secco, onde Impedire l'accesso al pubblico e poi cederle come aree fabbricabili.

Il Sindaco di Siracusa, con istanza 25 dello stesso mese ed anno, ottenne dal Pretore, assistito dall'Ingegnere Gaetano Cristina, l'ordine di sospendersi le opere. Il 13 maggio 1897, la nobile Signora ricorse in Tribunale, domandando la revoca della sentenza pretoriale ed il proseguimento dei lavori dichiarando il feudo S. Lucia libero di qualunque servitù pretesa dal Municipio. Il Tribunale ha disposto una perizia, per accertare se l'appezzamento in disputa è stato di proprietà Gargallo, faccia parte dell'ex feudo Mattila, o S. Lucia, se confina con altre proprietà Gargallo e quale sia l'estensione; determinare l'estensione del terreno successivo, adiacente alla chiesa di S. Lucia, nonché quella degli altri terreni dalla parte opposta della strada pubblica, fino allo spiazzale del prospetto della chiesa, la strada compresa, tenendo presenti gli atti della causa, gli estratti catastali ed i rilievi delle parti, senza trascriverli. Questa perizia non è stata fino a oggi eseguita.

L'art. 536 del Cod. Civ. vieta d'impedire in qualunque modo lo scolo naturale delle acque.

Le lenze, in un atto 17 luglio 1826 in notar Maria Partexano, sono chiamate: Cimitero.

Giorgio Maniace, governatore di Siracusa, nel IX secolo, trasportò in Costantinopoli le spoglie di S. Lucia, insieme ai corpi del vescovo S. Eutichio, dell' abate S. Clemente e di S. Agata, e li donò alla piissima Imperatrice Teodora. Nella quinta Crociata del 1203, Enrico Dandolo trasferi in Venezia i resti della nostra Martire, e quelle di S. Agata furono rimandate a Catania.

Aedem ad Luciae Santae-Marterii Locum Consecrandum- Olim excitatam-Nuper vetustatem Corruptam Ferdlnandus IV Retici Et Ornari jussit-Opus-losepho Gargallo March: Regio Questore Inchoatum-Thoma Gargallo Marchiore Castri Leont: Regio Questore-Absolutam Anno MDCCCIV (1801).

I balconi della Casina Del Bono proiettavano, senza distanza legale sullo spiazzo.

I grandi feudi avevano le strade di accesso di una larghezza, che oggi sarebbe sembrato eccessiva. E per non uscire dal territorio, basta ricordare la trazzera Satalia dove la rotabile vicinale, occupa una piccola parte dell'ampiezza, senza per questo venir meno la tutela e sorveglianza della pubblica amministrazione sulle contigue zone a fondo naturale.

Dato una metà degli abitanti accorressero nelle grandi feste annuali o In occasione di pellegrinaggi, o della fiera, ogni persona intervenuta avrebbe trovato nello spiazzo una superficie di metri quadrati 1-1,2, che non è troppa.

Tutte le Chiese fuori Siracusa son precedute da piazzali propor¬zionati alla rispettiva importanza; ma in quelle più vicine al mare si nota una maggiore ampiezza, poiché, oltre provvedere al comodo pubblico in tutte le ricorrenze festive, gli spiazzi servivano alla sicurezza delle Chiese e del Conventi. Sappiamo, infatti, che tali Monasteri erano autorizzati usare l'artiglieria, per respin¬gere le invasioni dei corsari, artiglieria che era collocata sulle logge di prospetto. Nel 1804, tenuto conto della povertà dei frati Cappuccini, il Real Governo costruì a sue spese nel loro fabbricato, due ponti levatoi, e lo fornì di un cannone con relative munizioni, cannone che fu posto in alto, lateralmente al Coro, e tuttora se ne osserva la tronferà. Nel pluteo del balcone sud est si vedono le feritoie indispensabili all'uso dei fucili. Era dunque una necessità avere una grande area sgombra e libera dal lato In cui era possibile un assalto. Al 1569, parte dei piazzali dei conventi funzionavano da cimiteri, essendo dai tempi di Carlo Magno prescritto: nullus in ecclesia mortuum sepeliat, sed in atrio aut in exhedris. Sotto il vescovo Orosco I introdottosi il rito romano, si abolirono, i cimiteri allo aperto, e, in sostituzione s'invasero le chiese. Ciò die origine a grandi inconvenienti igienici, onde in forza di legge, più tardi, si ordinò il seppellimento in luoghi erti e remoti. Cosi fu costruito nel 1840 il Camposanto In contrada S. Giuliano, da 12 anni abolito e surrogato da quello al Fusco.

Il Convento di Santa Maria di Gesù, già monastero delle monache Cassinesi, fu fondato nel 1169 dal Re Guglielmo II detto il Buono. Quello dei Cappuccini fu eretto nel 1582 con le somme ricavate dalla vendita della Chiesa di S. Maria della Misericordia e dell'annesso Monastero, situati in luogo di malaria.

Sono parole del Marchese Tommaso Gargallo, nella supplica del 1805 al Re, per ottenere il feudo di S. Lucia.