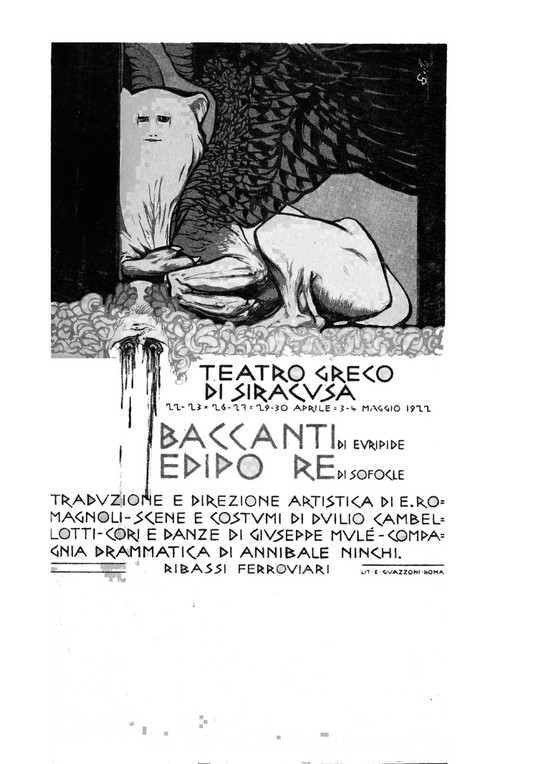

Baccanti 1922

Spettacoli-1914-1939 > spettacoli 1922

LE BACCANTI DI EURIPIDE

Nelle Baccanti, Dioniso, sceso in ter¬ra, si vendica dei nemici del suo culto. Il coro, composto da Baccanti, esalta i prodigi e la potenza del dio. Il dio stesso, che si presenta sulla scena non in veste di dio ma di mortale, recita il prologo: afferma di essere venuto a Tebe, città di sua madre Semele, per diffondere i suoi riti e per vendicarsi delle sorelle di Semele (Agave, Autonoe ed Ino) che, incredule della di¬vinità di Dioniso, sono state da lui rese dementi, ed ora vagano sulle pendici del monte Citerone assieme alle donne di Tebe. Anche il vecchio Cadmo, re di Tebe e padre di Agave, con l'indovino Tiresia, si avvia a quelle orge mistiche; ma Penteo, il re, figlio di Agave, cui il nonno paterno Cadmo ha ceduto da qualche tempo il su¬premo potere, li deride, dispregia il dio e lo fa imprigionare come uno straniero im-postore. A un cenno del dio la reggia va in fiamme e in rovina; Penteo è salvo a mala pena. Dioniso, tornato libero, con-vince Penteo, già reso dissennato dal dio, a recarsi sul Citerone, travestito da donna, per assistere alle sfrenatezze delle donne invasate. L'infelice cade nelle mani della madre e delle altre seguaci, le quali, in preda al furore bacchico, lo riducono in pezzi. Agave stessa infigge sul tirso la testa del figlio (che lei crede il capo di un leone), gloriandosi della bella preda e in-vocando Dioniso. Poi, a poco a poco, ritorna in sè e riconosce il volto del figlio in quello che credeva il capo di un leone. Agave intende l'accaduto e la sua sciagura e comprende la vendetta del dio che, per punire l'empietà del figlio, si è servito proprio di lei, la madre.

Le Baccanti sono rappresentate nel 405 avanti Cristo dopo la morte dell'autore.

La tragedia, una delle più potenti e più belle di Euripide, è molto originale ed è l'unico dramma euripideo in cui un nume partecipa all'azione.

Nelle Baccanti, tragedia che ha impe-gnato più di ogni altra la critica, Euripide appare ad alcuni vivere un momento di conversione religiosa; per altri, invece, egli assumerebbe il ruolo di colui che quasi condanna la

stessa religione per tutte le amare conseguenze che da essa derivano. Non si è

dunque concordi nell'interpreta- re il suo messaggio: se si vuole, infatti,

l'autore impegnato nella condanna aspra del dio, si dovrebbe rinsaldare il

concetto del suo ateismo. Se, invece, si vede l'autore esaltato dalla potenza

religiosa, si dovrebbe pensare al riscatto della sua empietà al termine di

una vita fredda ed atea. Ma forse cercare di individuare la religiosità o

l'ateismo di Euripide potrebbe significare andare

oltre le sue intenzioni: ciò che importa, infatti, non è tanto la certezza di

una sua chiara professione di fede quanto la capacità artistica dell'autore di

esprimere la ricchezza e la complessità dei sentimenti poetici che lo animano

e che, nelle Baccanti, trovano la espressione più vergine e più ampia. Se di

religione, pertanto, vogliamo parlare e bene farlo nella dimensione della

poesia: il poeta, cioè, è religioso, e in tal caso lo e pure Euripide, quando

crede non già ad un dio, ma alla forza che

sprigiona divina l'arte poetica.