I Sette a Tebe 1924

Spettacoli-1914-1939 > spettac0li-1924

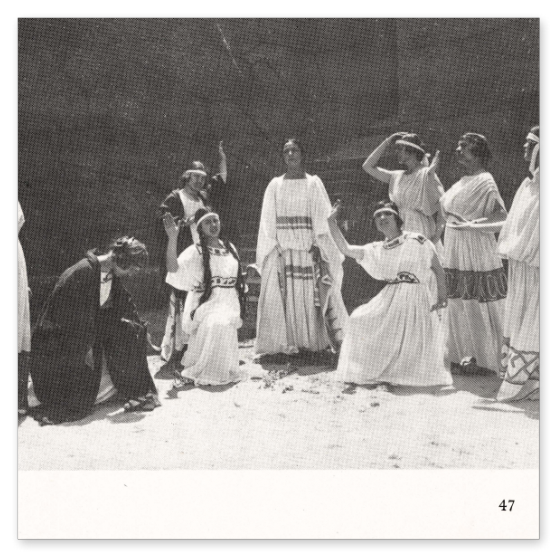

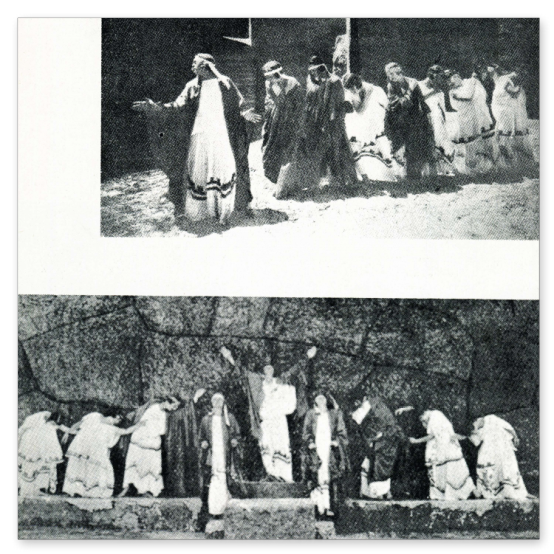

I SETTE A TEBE DI ESCHILO

Nel dramma al centro dell'azione sta Eteocle, re di Tebe, il quale si prepara alla difesa della città assediata dal fratello Polinice e da altri sei condottieri. Un messaggero, inviato da Eteocle a spiare le mosse del nemico, torna a riferire che l'attacco è imminente e che i sette guerrieri alleati hanno giurato di espugnare Tebe o di morire sul campo. Eteocle rimprovera aspramente il coro delle fanciulle tebane che invoca dagli dei protezione e salvezza per la città; poi va a disporre le difese, opponendo a ciascuno dei condottieri nemici un guerriero tebano di adeguato valore da lui scelto; a Polinice opporrà se stesso. Il nunzio esploratore, tornato nuovamente dalla sua missione, descrive, uno per uno nella sua armatura, i sette duci nemici i quali stanno di fronte alle sette porte di Tebe rispettivamente assegnate loro in sorteggio: Ippomedonte, Partenopeo, Ca- paneo, Tideo, Eteocle, il re indovino An- fiarao e infine, alla settima porta, il fratello stesso di Eteocle, Polinice, il quale ritorna, dopo essere stato cacciato da Tebe dal fratello, per riacquistare con le armi la sovranità della sua terra e per punire chi l'oltraggiò. Ecco, la maledizione di Edipo sta per compiersi: i due figli nati dall'incesto con Giocasta saranno l'uno contro l'altro. L'esito dello scontro viene ancora riferito dal solito messaggero: Tebe è salva, ma i due fratelli sono periti l'uno per mano dell'altro. Mentre il coro piange la loro morte, entra in scena il corteo funebre con i cadaveri di Eteocle e Polinice; ne fanno parte Ismene e Antigone, la quale si propone di seppellire, contro il divieto del Senato tebano, anche Polinice. L'ultima scena, che presenta la ribellione della fanciulla al decreto che vieta la sepoltura di Polinice, non è eschilea, ma è un'aggiunta di un poeta posteriore che si è ispirato all'Antigone di Sofocle.

Con i Sette a Tebe, terza parte di una trilogia collegata da unità di argomento ed ispirata al mito dei Labdacidi, Eschilo riporta, nel 467 a.C., il primo premio. Della tetralogia fa parte il dramma satire¬sco la Sfinge, tratto anch'esso dalla leg¬genda Tebana.

Della trilogia facevano parte il Laio, l'Edipo ed i Sette a Tebe; a noi restano solo i Sette a Tebe, la tragedia che rappre¬senta la morte di Eteocle e Polinice ed il compimento della maledizione di Edipo.

Eschilo con i Sette a Tebe affronta il problema del rapporto tra le azioni del-l'uomo e le colpe degli avi, aprendo il discorso sulla libertà umana in relazione al condizionamento severo e sovrano del destino. C'è, tuttavia, secondo l'autore, una possibilità per l'uomo di essere libe¬ro: essa consiste nella resistenza che egli oppone alla forza che lo spinge a perdizio¬ne. Emerge nel dramma la figura di Eteo¬cle, personaggio che è espressione del pe¬so fatale che grava sull'umanità. Eteocle, il primo grandioso eroe tragico eschileo, rappresenta i limiti morali del fatalismo di Eschilo: tale fatalismo, infatti, anche se assai forte, non e assoluto. Eteocle infatti "anche in preda alla violenza occulta e ro-vinosa del sangue, è libero nella grandezza e nel valore del sacrificio volontario. E' libero pur nell'ultima scelta: poiché ben potrebbe, al fratello, opporre un altro combattente, come lo ammonisce il coro; o per se stesso scegliere un altro avversa¬rio" (Raffaele Cantarella). Ma il peso del¬la maledizione paterna è talmente grave che egli non può evitarne l'adempimento con la sua pur libera volontà.